住在这里的房客大多是两夫妻加独生子女的核心家庭,孩子在1978年之后出生。他们觉得自己是被子女“抛弃”的第一代,也是大规模住进养老院的第一代。

来到这里,是为养老院里最后的生活预习,预习着如何“不给别人添麻烦”。

6月23日中午,别墅内7名老人拍下合影。前排中间的是朱荣林和妻子王桂芬,后排中间的是蒋一纯(老蒋),前后排左边的是叶季华和(毛毛)和妻子俞幼蒂(渔儿),右边前后排的是周益民(老周)和妻子金珏(菊儿) 新京报记者 陶冉摄

2018年6月19日,杭州萧山区的一个体育馆里,今夏最火爆的女团综艺节目正在准备最终的决赛。60公里外的一幢别墅里,没有人关心哪个少女将会出道,哪个将被淘汰。

年轻人的热闹离他们远去。和女孩子在闪光的粉色舞台上不断提及的梦想、C位、努力不同,11个老人面对的命题是——孤独、健康和死亡。

别墅热闹起来

下午4点半,日子从厨房的火焰里点燃,朝别墅上空升起。

豆腐皮切成薄片,浸在100度的油锅里煎到微微金黄,表面鼓起小泡。小张正在做烧素鸡,炸完捞起来放到冷水里浸泡,“口感脆不脆就靠这一步”。

小张已经61岁了,只因为是这里最年轻的一对夫妻,大家叫他“小张”。退休后,他在朋友的公司里帮忙卖空调,回家后又钻进厨房,帮聘请的烧菜阿姨做饭。

窗外34度,闷热。花白的寸头上挂满汗珠,他干脆脱掉上衣,光着膀子在厨房里走动。食指伸进铁锅滚烫的红烧汤汁里蘸了一下,放到嘴边舔了舔,“嗯,可以”。

61岁的“小张”下班回来后为其他老人做饭。新京报记者 陶冉 摄

他的妻子玲玲,此时正在楼上的麻将桌上激战——“吃!” “碰!”“自摸!” “爆头!” 桌上全是手,在136张麻将牌之间灵活地抓起、放下和挪移。眼花缭乱之间,一局就打完了。

麻将牌的撞击声和着高一阵低一阵的蝉鸣,与阿姨们的笑谈交织在一起,这座位于郊区农村的500平方米的三层小楼里,上上下下一共9间卧室,每间自带独立厕所和淋浴房。设计时原本考虑儿子、女儿、外孙女各一间,但他们在城里都有房子,基本不回来住。

一年多前,这个如欧洲城堡一般的房子里冷冷清清,只有78岁的别墅主人朱荣林和74岁的妻子王桂芬,“要么就吵架,要么就不说话。”

所在的港东村也不过20户人家。1940年,朱荣林在这里出生,杭州大学(现并入浙江大学)英文系毕业后一直在中学任教,2012年才从城区搬回来。

2018年6月19日,杭州港东村。老人们居住的别墅。新京报记者 陶冉 摄

“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。” 朱荣林言语不多,嗓音有些哑,和妻子一起出门,他通常落在后面十几米远,小心地迈着步子,头部和双肩向前微微伸探,后背弓起一道弯。

两年前,膀胱里的一颗肿瘤拜访了朱荣林。手术后,他不像从前一样爱出门,整天窝在沙发里唉声叹气。

2017年5月8日,王桂芬联系当地媒体登载了一则“招租启示”,以每月1500元或更低的价格招募六七十岁的老人住进自家别墅,成为“抱团养老”的发起人。

2017年5月8日,朱荣林和王桂芬联系媒体登载别墅招租的新闻。图片来自网络

“为了让朱荣林开心点,我呢,也减轻一些家务负担。”年纪大了,王桂芬时常感到孤独,“想找些伙伴,说说话。”

10天后,就有100对老年夫妻报名。7月3日,其中的5对正式入住。

他们出生于50年代前后,随着时代经历了文革中的插队、下乡和兵团建设,生养了中国第一批独生子女,退休前是印刷工、电信工、首饰销售员、企业干部……儿女成家后,他们面临着几乎同样的处境——空巢。

原本素不相识的他们结成团体,共同抵御衰老和孤独。有人中途退场,有人留下,又有新人加入,目前这里一共住了11个人,年龄相加超过600岁。岁月正偷走他们的睡眠、结实的筋骨和四肢末端热乎乎的血液循环。

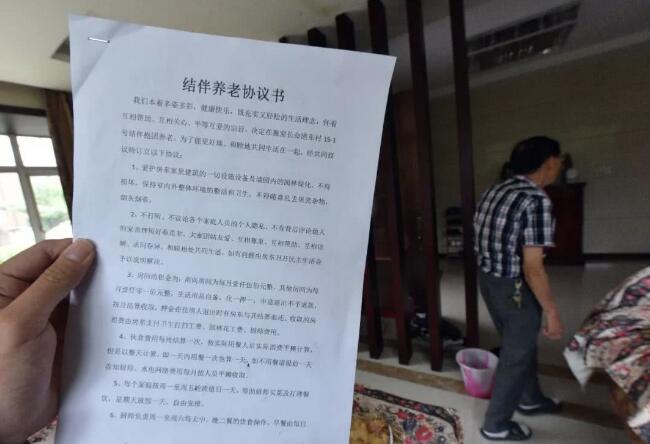

老人入住前需要签署协议书。新京报记者 陶冉 摄

黄昏时分,一阵疾风伴着雷电从外面吹进来。这个下午,王桂芬赢了80块钱。麻将桌边的搪瓷盘里,二十几颗新鲜的杨梅正红,江南的“梅雨”到了。

摩擦,摩擦

7点钟不到,几位男士已经在厨房的清晨里,蒸好了红薯。

王桂芬挑了最小最歪的一个。有人看见了问,“大姐,还有那么多你干嘛吃这个?” 她笑眯眯地没吭声,又问了一遍才答,“后起床的该说,怎么给我剩这么差的啦?”她退休前管理着一家200人的化工厂,除了朱荣林喊她“老太婆”,其他人都尊称一声“大姐”。

从住进这座房子开始,喜欢吃肉的和喜欢吃素的共享一日三餐,体重190斤的和100斤的分摊饭钱,不善言辞的男人容忍着女人之间停不下来的叽叽喳喳。

老人们聚在一起准备午餐。新京报记者陶冉 摄

起床时间相差4个小时,一天的摩擦从早晨就开始了。冬天用高压锅煮稀饭,起床晚的抱怨放冷了,王桂芬专门换了保温锅。

这里所有的账目透明:朝南的房间月租金1500元,其他朝向的1100元。房租用于支付聘请的三个工人的工资,厨师每天做两顿饭,工资每月2000元,修建草木的园丁2000元,保洁阿姨每周打扫两次1200元。

饭厅里的小本子上,每个人名字后面都跟着一连串“正”字:吃一顿早饭是一画,午饭和晚饭是两画,月底按“正”字笔画数结算。最初是按天计算,有人提出对只吃一餐的人不公平,王桂芬把规矩改成现在的样子。

老人们将每次的花费全部记录下来。新京报记者陶冉 摄

选房客时她挑的也是本地人,规避了饮食习惯的矛盾。每家认真执行着轮流值日的规则,包括做早餐、买菜、帮厨、洗碗等。但周旋在11个人之间,王桂芬还是觉得累心。

“那能有多累?”

她回复了一个微笑,微笑时额头的皱纹更深了,眼神避开瞥向一边,欲言又止。

早餐结束后,68岁的俞幼蒂和63岁的金珏坐在窗边剥豆子。她俩是第一批入住的房客,平常被称呼为“渔儿”和“菊儿”,显得亲切。噼里啪啦的杭州话从她们嘴里蹦出来,就像刚剥出来的豆子,“单买四块钱一斤,十块钱能买三四斤。”

空气好、房租便宜、饭菜新鲜便宜、有人作伴,是她们来到这里的四大理由。每次值日买菜,她们喜欢多买一些,剥完的豆子拿塑料袋密封放进冰箱,雨天不用再去买,客人来了也方便加菜,最重要的是——省钱。

对价格的敏锐,大部分来自六七十年代的艰苦岁月。王桂芬曾依靠那双手,白天拿起试管调制盐酸硫酸,挣每月29块5的工资。晚上,她给女儿缝鞋子,应对深一脚浅一脚的泥泞山路。其他人买菜她有时跟着去,“买不好进进出出相差太大。”

66岁的老蒋觉得没必要那么节省,“新鲜的菜4块钱一斤已经蛮好了,她们非要到那么远的地方,买了以后就冻上了有什么好吃的?”

老人们按照排班表来规定买菜的人员。66岁的蒋老师冒着大雨去菜市场买菜。新京报记者 陶冉 摄

他做过电视节目编导,脑袋上总有一顶贝雷帽,今年1月份才搬进来,住在三楼朝东的房间。红白格子的配暖色上衣,黑白格子的配深色上衣。洗碗时,他把手机打开公放,边洗边听廖昌永的《草原之夜》。

他不明白,再过十几年想吃也吃不了,想动也动不了,这人生最后一段路为什么不好好享受?“三个女的我不好讲,要是男的,我就要讲。”

“他姓蒋,很会讲的,可是呢,光讲不做。” 渔儿的丈夫毛毛和老蒋争吵过,他说家务活老蒋从来都躲着走,原先在自己家也很少做,“媒体来他才来,平常不怎么来。他很热心的,忙前忙后接待,这点还是要肯定的。”

毛毛也遭到过其他人的吐槽。

原先,晚上六个人打扑克,三人一组。毛毛输了牌很较真,会埋怨队友。于是,晚饭后唯一的娱乐活动就此搁浅,大家吃完饭散步回来,各自回房。

老人们下午的时间通过打麻将来消遣。新京报记者 陶冉 摄

结束了那些孩子般荒谬的纠纷,第二天早晨他们又坐在一张桌子上,从同一个盘子里夹起同一棵菜。

“养老是家事也是国事”

6月22日一早,朱荣林、王桂芬和老蒋不到8点就出门了,到杭州电视台录节目。

地铁上,看到老蒋掏出三四页密密麻麻的稿纸,拿起钢笔又添了两句话,王桂芬不屑地笑了笑,“准备什么啊?人家问什么,随随便便讲就好啦。”

几个月来,媒体的邀约不断。

老蒋翻开一个文件夹,收藏着自2017年5月8日第一次公开招募老人至今的所有纸质新闻。

“没有一个媒体是我找来的,都是记者主动上门,说明什么?” 老蒋经常引用《人民日报》刊载的时评文章里的一句话,“养老是家事也是国事”。

根据文中提到的权威统计,截至2017年底,我国60岁及以上老年人口有2.41亿人,占总人口17.3%。一般认为,老年人口占10%,即意味着进入老龄化社会。

上午10点,录影棚里的聚光灯打亮,照在三人脸上。16个嘉宾围围坐在一起,关于养老新模式的两个小时的讨论里,超过三分之二的时间都集中在他们三人身上。

6月22日,王桂芬、朱荣林、老蒋到杭州电视台录节目。新京报记者陶若谷 摄

杭州市养老服务指导中心的徐主任发言说,目前政策仍集中在对”失能“、“失智”老人的医养结合的保障建设方面,还没有关注到老年人向往更高生活品质的精神诉求,“不过,抱团养老现在尚属于初期没有形成规模,政策仍有滞后性。”

老蒋觉得这种模式可以复制推广到全社会,“能引起政府作为一个养老案例参考,我就够了。”

一位研究《中国老年人的养老模式》课题的高校老师曾来到别墅拜访数日。6月17日,央视新闻频道关于朱荣林家“抱团养老”的节目播出后,他联系了毛毛询问最新情况。

他在微信中和毛毛说,“经济民主做得非常好,但是否可以复制,目前很难讲。” 毛毛觉得这件事非常依赖于组织者,“大姐劳心劳力,才得以维持。”

一年下来,朱荣林最没想到的,就是小别墅被放到了聚光灯下,入住成员彼此之间的友好和矛盾似乎也都被放大了。

“小说啊,报纸啊,都有些夸张的呀。有一个作家,写一个鼻子(注:果戈理作品《鼻子》)就写了八千字。” 对朱荣林来说,热热闹闹的没什么不好,“我们这个岁数了,名和利都已经是空头支票,就是玩玩吧。” 一家香港媒体告诉朱荣林,之前录制的节目推迟播出,他回复短信:“never mind”。

他最关心的,是家里因人员过多而产生的高额电费。按照阶梯式电价政策,他家只有两口人,户均用电量从今年3月份起,就超过了每月4800度,按最高区间收电费。一度电的价格从0.568元提高到0.888元,每月3000度电,要多花960块钱,平均到6家,每家多花160块钱。

老人们坐在一起就餐。新京报记者 陶冉 摄

大把琐碎的日常生活里,没有”社会“ 、“政策”、“养老趋势”这样的大词。相比为整个国家的老人解决养老问题的宏大意义,他们对自己追求的意义概括的很简短——“我活着,还健康。”

节目录制现场,被问到有什么需要解决的问题时,王桂芬说:“希望能有一个医生,每周来我们这儿做一次体检。”

天黑得很慢

录完节目已是下午1点多,早晨的雨一直没停。

朱荣林撑着伞走在雨中,小号淡绿色衬衫裹着瘦弱的上半身依然显得松垮,露出白背心和凸出的锁骨。双肩包里,他背着王桂芬的黑色披肩和两杯冲好的泰国咖啡,用软布保温套包住。

坐了7站地铁后,两人在回家途中下车,到省新华医院开药,回到家时已经下午3点50分。他们专门去一趟要消耗一上午的时间和体力,朱荣林不想浪费这次宝贵的进城机会。

录节目回来的路上,朱荣林去医院拿药。新京报记者陶若谷 摄

因为离市区医院太远,渔儿和毛毛因为身体原因马上要搬离别墅了。

今年1月份的一天,渔儿晚上7点正准备漱口,突然感到头晕、心悸,本想睡下休息一会儿,又不由担心,“我们家毛毛不在,万一夜里心脏病发作了怎么办?”

毛毛今年69岁,身高1米81。年轻时在黑龙江鹤岗附近的建设兵团劳动时,玉米面贴饼子二两一个,他一顿吃八个。现在两天也吃不完那么多,体重却从132斤变成了190斤。

渔儿发病时,他正在泰国旅行。当晚,120急救车把她送到附近瓶窑镇的医院,到了医院,渔儿不舒服的感觉减轻了许多,没有检查出详实的病因。她猜测是冬天血液循环不畅,导致心脏供血不足。毛毛很后怕,“心脏这个很难讲,要不是有大姐她们打电话叫车,老周和玲玲陪着去医院,还不知道会怎么样。”

他是每天最早起床的人,晚上10点躺下,早上4点醒来。别墅的夜晚很早就安静下来,却没那么容易沉睡。

老人分别在房间内看手机。新京报记者陶冉 摄

夜里1点半醒来,朱荣林依靠安眠药可以继续睡到4点半。早上8点多,他碰到刚起床的老蒋便调侃他:“你现在睡那么多觉干嘛?以后有的是时间睡,你丈母娘不是在养老院里天天睡觉吗?”

别墅里,大多数房间是两张单人床,起初是双人床的也让大姐换掉了。打呼噜、翻身、起夜、睡不着,这些上了年纪后一股脑冒出来的问题,一张床上很难共存。“如果有条件,最好是一人一间房。”

录节目那天是夏至,一年中天黑得最晚的一天。

三天前,老蒋刚从书店买回一本书,名叫《天黑得很慢》。

作者周大新在讲述写作缘由时提到,他看到一个八十多岁的老人提着两袋洋葱站在四层楼的单元楼前面说,“这两个洋葱太重,我不知道能不能提上去。” 那是他第一次感觉到晚年力气被剥夺以后深深的无力感。书里的故事,发生在夏日的黄昏,如同渐渐终老的时光。

从书店回来天色已晚,老蒋家5岁多的小母狗“格格”正在院子里等邻居家的小公狗。

妻子外出不在,这只黑白相间的中华田园犬被他带到这里。吃饭时,它用鼻子轻轻推着老蒋屁股下面的木凳子腿。老蒋一站起来,它又一声不吭地跟上他的拖鞋。

买书那天下午出门时,他看到“格格”撅着小屁股,在等那只棕毛狗,一直等到天黑。老蒋拍下了这一幕,准备写进养老日记,“陌生的环境里,动物尚且有社交需求,人呢?”

老蒋家的小狗“格格”和朱荣林家的小狗“宝宝”。新京报记者陶若谷 摄

从六十岁退休到八九十岁失去官能和智力,还有一段长路要走。在学习衰老的日子中,他也记录着这些时光,“也许哪天我也写一本书”。

对老蒋来说,狗是晚年重要的伙伴,如同《简爱》里罗切斯特的猎狗派洛特,当他眼前一片漆黑时,狗依然在身边。

人字的结构是相互支撑

从医院回到家时,一对老人已经等在朱荣林的客厅里。他们从报纸上看到毛毛和渔儿要搬走的消息,赶来看房子希望入住。

老太太74岁,上楼梯时迈两步才能蹬上一级台阶。老伴78岁,耳朵不太灵光。王桂芬觉得年纪偏大,让他们登记了姓名电话,本想等周末见完其他房客再决定,但禁不住他们的诚意,最终答应试住三个月。

6月22日,一对老人到别墅看房希望入住。新京报记者陶若谷 摄

她回来前,毛毛已经打听清楚。这对夫妻自家有房,买菜做饭是亲自动手,并且住得离城里远,证明不需要经常看病。

“我觉得他们是真心诚意要来一起住的,不是没地方住过来讨便宜,和我们当初是一样的。” 出于无奈离开,他希望新来的人,可以把这样的日子继续过下去。

他伸出两根食指拼成一个“人”字,又粗又圆的手指肚挤在一起,形成相互支撑的结构,“认识了大家,我是很高兴的。”

“以前都说养儿防老,现在防个屁呀,他们自己都养不过来。”他的儿子是丁克家庭,两夫妻是驴友,在一家综艺节目的剧组工作。他对儿子的生活模式早已放弃了发言权,“人这一辈子,没有多少年能自己做主,能为自己活,蛮好的哦。”

微信的收藏夹里,长长一列全是儿子从世界各地发来的照片。“看,这个是他和邓超,这个是江一燕”,他指着蔡少芬说,“这好像是个香港的。”

每个月,儿子最多来家里一次,“他们就是来吃顿饭,6点开饭,5点半才到,7点一过就走了,好像是来完成任务一样。”

住在这里的房客大多和毛毛一样,是两夫妻加独生子女的核心家庭,孩子在1978年之后出生。他们觉得自己是被子女“抛弃”的第一代,也是大规模住进养老院的第一代。

来到这里,是为养老院里最后的生活预习,预习着如何“不给别人添麻烦”。

63岁的菊儿在屋外晾晒衣物。新京报记者 陶冉 摄

这个刚刚熟悉起来的地方,毛毛和渔儿又要搬走了。最舍不得他们的是菊儿。去年9月,菊儿下楼梯时右脚摔伤动不了,渔儿连续三个月给她擦身洗澡,每周一次。她一直喊渔儿丈夫的小名“毛毛”,临要搬走了才知道,他真正的名字叫叶季华。

菊儿的丈夫老周是11个人中话最少的一个。吃完饭离席时总是悄然无声,没人值班时默默跑去洗碗。若不是每天大门口至少两三个网购的快递盒子,他在这座房子里几乎没有存在感。

夜里睡不着时,他打开手边买来的投影仪,各种各样的电视剧投到天花板上,他躺在床上挂着蓝牙耳机,盯着天花板,度过失眠长夜。

他最想参加的生存试验是在太空舱里生活180天。孤独,他觉得可以过关,但身体恐怕承受不住。

“来到这个世界是偶然,离开是必然。” 老周的话掷地有声,正如日本导演是枝裕和在小说《步履不停》中所书写的——

“我知道,他们迟早有一天会走,但那也只是迟早。我隐隐约约地感觉到,许多事情已经在水面下悄悄酝酿。但即便如此,我却故意装作什么都不知道。直到我真的搞清楚的时候,我的人生已经往后翻了好几页,再也无法回头挽救什么。因为,那时,我已经失去了我的父母。”

下午6点,又到了晚饭时间。小张系着花围裙,一盘又一盘刚炒好的菜从厨房端上来,冒着热气。朱荣林缓步走到楼梯口大喊一声:“吃饭咯!”

“来咯!”木楼梯上传来脚步声。

你认为抱团养老可行吗?

(编辑:爱娣)

“护眼台灯”乱象调查

“护眼台灯”乱象调查 AI账号成起号新套路 多手段绕过“AI打标”背后有哪些隐患?

AI账号成起号新套路 多手段绕过“AI打标”背后有哪些隐患? 当心!你收到的赠品、小样可能暗藏猫腻

当心!你收到的赠品、小样可能暗藏猫腻 冲上热搜!“美的被曝强制18点20下班”,最新回应

冲上热搜!“美的被曝强制18点20下班”,最新回应