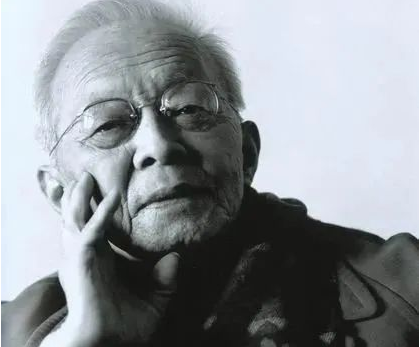

卞之琳是现当代诗人(“汉园三诗人”之一)、文学评论家、翻译家,曾是徐志摩和胡适的学生。为中国的文化教育事业做了很大贡献。诗《断章》是他不朽的代表作。他被公认为新文化运动中重要的诗歌流派新月派和现代派的代表诗人。

卞之琳

本文为翻译家柳鸣九先生对的卞之琳的记录与侧写。作者沿用人们有时将中国社科院比为“翰林院”的说法,记叙了自己从年轻学子到学界领军的几十年风雨岁月里,与卞之琳交往过程的所见所闻、所思所感,以学术的、文化的、历史的视角写出了大师们独有的风貌、个性和贡献,让读者看到当代“翰林”卓尔不凡的鲜明形象。

1

五十年代,特别是在1957年以前,北大校园里形形色色的社团,真可谓繁花似锦,即使不说是北大校史上的一大胜景,至少在我心里是一段五彩缤纷的回忆。每到每周社团活动的前一天,校园里贴满了各个社团活动的海报,琳琅满目,令人接应不暇……

1954年的一天下午,我们诗社的几个学生要拜会诗人卞之琳。我并不是诗社的固定成员,因为自己不会写诗,不敢高攀,只是偶尔见有意思的报告会与活动,就去参加参加。

卞之琳这个名字,当时于大一学生的我,真是“如雷贯耳”。其实,我并没有读过他多少东西,但从高中时起就熟知他诗中那脍炙人口的名句:

你在桥上看风景,

看风景人在楼上看你,

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

好消息:2020全国素质教育新课堂教研成果评选即将结束,主要有论文、课件、微课教案评选等。同时开展第十三届“正心杯”全国校园科幻写作绘画大赛。主办单位:《科学导报·今日文教》编辑部、中国中小学教育艺术教与学研究中心、《作家报社》、北京正念正心国学文化研究院、中华文教网等。咨询电话;010-89456159 微信:15011204522 QQ:1062421792 。

那天,我们进入一个幽静的院落,正面是一幢古朴而精雅的房舍,屋里寂静无声。我们这些没有见过世面的新生,就像进入了一个高雅肃静的圣殿,只不过,当时我有点纳闷,听说这所房子是西语系教授钱学煦的寓所,为什么我们到这里参拜卞之琳?一直到后来好些年以后,我才知道,卞之琳早年长期单身,自己没有置家,老在朋友家寄居,在上海时,在李健吾家,在北京时,则在钱学煦家,他倒是朋友缘特好的,看来,他是一个颇受欢迎的人。

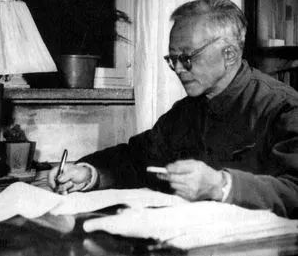

我们在雅致的客厅里等了十来分钟,从里屋出来一个中等个子,身躯偏瘦的中年人。也许是厅里不够明亮,他又穿着一身深灰的干部服,毫不起眼,几乎是一下就融入了我们这一群学生灰蓝、蓝灰的一片晦暗色调之中,而且是没有什么响声,因为他一脸沉闷,既没有每人一个不落地握手,也没有对这个集体的欢迎词,没有采访之前为了热身而进行的寒暄。

访谈一开始就冷场,“无独有偶”,“一个巴掌拍不响”,这次不落俗套的访谈正是主客双方合作的结果:主人如上述,来客也不含糊,来访问的学生,个个怯场,不敢提问题,于是就冷场了。诗人固守着他的沉闷。面对着冷场,他似乎乐于加以呵护,他静静地抽着烟,心安理得地一言不发,这种架势与氛围,再加上客厅里幽静与光线的暗淡,似乎有助于使这静场凝固化了。这倒便于这些学生去好好地观看诗人,而不是去倾听诗人,他们本来就是来这里一睹风采、开开眼界的。

且看诗人,一身布衣,很不挺整。他有一张典型的知识分子的脸孔,高阔的前额,轮廓线条近乎优雅。戴着一副眼镜,后面是一双大眼,他很少眼睛转来转去,甚至很少正眼注视别人,似乎总是陷于自己的内心状态,而不关注外界的动静。当他正眼看人时,眼光是专注而冷澈的,很有洞察力,甚至颇有穿透力,只是没有什么亲和力,因为他很少笑意迎人。他嘴角微微有点斜歪,但不难看,这倒是给他的面部平添了些许灵智的生气……

他在静静地吸烟,他丝毫也不在意这次采访的效果,而学生也屏住气,不慌不忙,在静静地观察这个对象。着急的是采访的带队者,他急于把冷场变成圆场,他黏黏乎乎提了几个问题,诗人无精打采地作答,仍然不断抽烟,一脸的沉闷,即使是谈到自己,也毫无通常人所难免的自恋与沾沾自得,他毫不掩饰自己对这次访谈没有什么兴致。和这些毛孩子谈诗有什么可谈的呢?

那天,他当然也讲了一些话,但他当时讲了些什么,我现在什么都不记得了,因为我当时的注意力一直专注于看,而不是听,并形成了相当一个概略的印象,在我看来,他那张聪明而富有灵气的脸,本身就显示出优雅文士的气质,而不从俗、不媚俗、固守自我心境的冷漠与倨傲,更具有一种精神贵族的风致。

这可以说是我第一次感受到的卞之琳蓝调。

2

从诗社那次采访后,我一直到毕了业参加了工作之后,才见到卞之琳。先是和他在同一个单位文学研究所,1964年后,则是在同一个研究室即外国文学所西方文学研究室,那次采访活动中他那张使我感到奇特的面孔,在以后的三四十年里就经常“低头不见,抬头见”,自然习以为常了。

不过,他也因对象而异,对与他同辈的名人朋友,他当然不能那么爱理不理,态度总要亲近些随和些。不过,说实话,我从来就很少见他与同辈的学者朋友如李健吾、钱钟书、杨季康、罗念生、罗大冈、潘家煦在一起倾心交谈,有时我甚至不相信他曾经是李健吾的老友,曾经借住在李家!只不过,在组室的会上,每当他提到这些同辈时,都经常亲近地直呼其名,如“健吾”、“大冈”、“季康”等,毕竟保持着一种君子风度,虽然“君子之交淡若水”,而且是比温水还低两三度的水。而对自己的上级领导,即使是他多年的朋友,他也并不亲切地直称其名,而是称呼得较为正式一些,如“乔木同志”、“其芳同志”、“冯至同志”等等,显得郑重其事。

在平时人们的交往接触中,倒也常能见到他和蔼可亲、平易、自然、专注、主动的,那肯定是他面对本单位的那部分老革命、老干部、“老延安”、“老根据地”人士的时候。卞之琳在这些“老战士”面前,必须收起面对诗社小青年的那种无精打采、爱理不理、冷漠烦拒的贵族派头,而代之以主动积极、热情竭诚、亲切平易,甚至是套点近乎的交往方式,必须收起自己所偏爱的那细密入微,迂回绕行,“曲径通幽”的言语,而操起大家所通用所习惯的公共语言,也就是社会化、政治化色彩较浓的语言,于是,像我们这样总是在一旁观看而无权参与的小辈,特别是对细节感兴趣的观察者,就有幸常见到卞之琳身上有与其本态的蓝调而有所不同的色调。

卞之琳

3

不仅在“翰林院”,而且在整个学林,卞之琳都要算得上是一位真正有绅士派头的人。他的衣着从来都很讲究,诗社的那一次,他穿得很随便,似乎是唯一的一次。我倒从没有见他穿过西服,而总是穿一身中山服,但除了衣料总比一般人的为好外,主要是裁剪缝制得特别精致贴身,与老干部、老革命那种经常宽松肥大的制服大不一样,再加上他经常披着款式同样精良的风衣或高质量的烤花呢大衣,一看就是一个洋派十足的名士。不俗与精致可说是他最显著、最概约的特点。即使在现实生活中,对人对事他如果要议论作评的话,也经常是视角新颖,出语不凡的。如像讲起李健吾的待人待事的特点时,他冒出了这样一句话:“他像个走江湖的”,语言奇特,不过倒是揭示了李重朋友、讲义气的精神。又如,有一次论及为文之道、文笔与内容的关系时,他结合一位青年研究者为例,这样说:“他善于表达,可惜没有什么可表达的。”惯于从俯视的角度看人看事,加以刻意追求表述的独特,于是往往就不免带有冷峭意味,而少了点亲切与温厚。在我看来,这不能不说是他那不可更改、无可救药的雅士意识的本能表露。

在我们的现实生活,最经常不过、最雷打不动、最制度化的、最日常生活化的东西,简而言之,就是一个字:会。因此,在那个年代,人们在本单位的公共生活,主要就是开会,而在会上,人们要做的事不外是谈思想认识,找思想认识上的差距,检讨思想认识上的失误。但对卞之琳这样一个有个性、有雅趣的高士来说,老在大众公共生活中裸露自己的灵魂、清点自己的思想、校正自己的认识,显然不是他所喜爱的干的“活计”。在他身上,这不是一个“态度问题”,更不是一个“立场问题”,而只是一个个性问题,他只不过是不善于,当然也不大情愿将自己的个性完全融化在从俗如流的时尚中,不大情愿放弃自己特定的思维模式,而按千人一面的模子塑造自己的言论形象。

在“翰林院”过往的那些岁月里,每个基层的研究组室一般每周都有一次例会,内容主要是政治学习。

到了九点钟开会的时间,由中青年研究人员组成的基本群众都到齐了,静候主帅升帐,然后,诸位元老:潘家煦、李健吾、杨绛、罗大冈沥沥拉拉陆续来到,这样往往就快九点半了,大家都不急,乐得轻松。最后,卞之琳匆匆来了,常显得气喘吁吁,甚至脸上有一股真诚的火急赶场的神情,于是,会议就经常以他的迟到表白为标志而揭开序幕。一般都是说自己从家门出来后,公共汽车如何如何不顺,或者途径南小街(由其住处到研究所的必经之路)时碰见了什么意外的事,意外的人,然后就接上重要的主旨发言,而其内容经常就是他那常年重弹而在这个小家庭里特别著名的失眠咏叹调:从前一天夜晚如何上闹钟,如何服安眠药开始,如何一片安眠药不奏效又如何服上第二片,甚至情况更坏,还需要第三片,然后,到了拂晓之前,总算有了一段沉沉的熟睡……再然后,如此无奈的情境就与起床之后辛苦赶会的情节衔接上了……真可谓构思严谨,结构细密。每次失眠的故事主体基本上如此如此,但也有个例的小异与不同,这次是一片,那次是两片,或者更多,有时是这种安眠药,有是则是另一种,有时闹钟没有起作用,有时干脆就忘了开闹钟……每次都有不同的枝叶延伸。

尽管卞之琳每次失眠独白基本上都是老调重弹,冗长单调,他那口浙江土话一点也不娓娓动听,但这个小家庭的成员都乐于“洗耳恭听”,因为他把一堂堂沉重的功课变为了一次次轻松的聊天,又无形中免除了大家表态、论道的义务,潘家煦、李健吾闭目养神,乐得自在,罗大冈偶尔插上一两句,以显示自己的机敏与高明,杨绛则面带优雅的微笑,饶有兴趣地听着,罗念生因为耳点背,所以总是身子前倾,用手掌张在耳根处,唯恐漏听了一个字,其他中青年学子,辈分摆在那里了,彬彬有礼地端坐,就像在听老师讲课。尽管这个组室的政治学习从来都“不大符合规范”,质量不高,但卞之琳却“无心插柳柳成荫”,使得组室的所有成员对他颇有亲和感,至少觉得他不那么大义凛然,不那么道貌岸然而令人生畏、令人肃然,青年学子在背后凡是提到所里的党政领导时,都在姓名之后加上“同志”一词,以示尊敬,如,何其芳同志,毛星同志……提到老专家学者时,则都加上“先生”一词,如,提到杨绛时,称“杨先生”,提到李健吾时称“李先生”,以示敬仰,唯独对卞之琳例外,虽然他既是党内领导同志,又是学术权威,大家提到他时却简称他为“老卞”,似乎大家都是同一辈分的哥们兄弟。

卞之琳

4

卞之琳所坐镇的西方文学研究室,一开始就是研究所的两大“藩属”之一,另一个则是余冠英的中国古代文学室。两者的基本条件都是人员编制较多,而且可称得上是“精英荟粹”、“名士云集”。

卞之琳统领方式的最大的特点、也可以说唯一的特点,就是四个字:无为而治。

他的无为而治,首要的内容与要领就是,每个人愿意干什么就干什么。在这点上,他倒容易使人想到文艺复兴时期法国人文主义文学巨匠拉伯雷的那句格言:“做你愿意做的事”。他当学术统领的作派,不过就是充分尊重下属的学术个性而已。这首先是信任对方学术选择的良知,学术志趣的合理与学术能力的适应。他既然深知其部属都是具有较高水平与较高能力的“熟练工人”,他又有什么必要去规定与告诉他们该干什么、不该干什么,就像对小学生、小学徒那样?尽管研究所领导规定研究人员的基本任务是研究而不应该是翻译,但潘家煦仍长期抱着易卜生不放,李健吾要译莫里哀全集,杨绛要译法文小说《吉尔·布拉斯》、西班牙小说《堂·吉诃德》,罗念生要译希腊悲剧与喜剧……所有这些不都是很有意义的文化建设项目吗?有什么不好的?卞之琳都一一认可尊重,礼让放行。

不难看出,在那个愈来愈沉重,愈来愈炽热的年代里,卞之琳以他特定的“不为”与“无为”方式,在一个小小的园地为学术生态的自由发展,为各种优质生物的恣意生长提供了十分必要的空间与气候。正因为有卞之琳这种无为、宽松与雅量,他守望的这一片园艺,就生产出了《莫里哀全集》、《易卜生全集》、《堂·吉诃德》这一大批传世的文化业绩,虽然这片园子的面积不大,园丁不多,与整个中华大地的沃土相比仅为千万分之一,但其在建国后社会文化积累的总量之中,却是举足轻重的。

卞之琳作为一园之长,有无为、不为、甩手,甚至旁观的一面,也有使劲、费力、不辞的时候,当非要他不可的时候,他还是不吝自己的气力的,这表现在培养青年学子与援手同事这两个方面。

我于1964年来到卞之琳的麾下后,作为晚生后辈虽然未有幸得到他的亲自指点与教诲,但也亲眼见到了他对有的后生如何不遗余力的苦心栽培。卞之琳六十年代访问波兰期间,观看了布莱希特戏剧的演出,产生了强烈的兴趣,便开始了他的布莱希特研究,完成了专题评论集《不莱希特戏剧印象记》。他还准备组织翻译中国题材的剧本《高加索灰阑记》。他麾下一位德国留学生闻风而动,卞之琳通情达理,善解人意,玉成其事,为了使译本达到发表出版的水平,不惜自己花费了大量的时间与精力进行审阅、校对与修改。这个剧本的发表,要算是中国介绍布莱希特的开始,也成为了那位留德学子一生中最主要的一项业绩。说实话,卞之琳如此奉献自己,大力栽培晚辈后学的事例并不多见,在他麾下,能得此荣幸者,仅凤毛麟角而已。

虽然卞之琳谈不上是个古道热肠、乐于助人的仁者,甚至经常还给人以冷寂、漠然的印象,但他也有与人为善、出力援手的难能可贵的事迹,即使是对自己的同辈同事。据我所知,当时有一位老学者正专致于翻译一种古代经典文学,由于他本来是英文系出身的,自然就不免借助与参考英文译本,本来,他早年能写一手漂亮的散文,到了年迈失聪的高龄,文笔也就不那么润泽了,为了使他的译品无愧于原文的经典,卞之琳作为一室之长,慷慨援助,花费了大量的时间,用他那十分讲究的文字功夫,为译稿做了不少加工润色,真正做了一次无名英雄。

5

在社会主义革命潮流不断涌动,不断汹涌澎湃的历史年代里,“翰林院”里安生日子并不太多,书生的书桌经常因大小不同的地震而不安稳,而不平静。

本来,按卞之琳在外国文学界的学术声望与蓝调卞之琳在“翰林院”里的工作业绩,由他出任研究所的所长,是实至名归的一件事。然而,最后出乎很多人的意料,领导上没有任命卞之琳,而是费了不少时间与气力,把冯至先生从北京大学西语系系主任的岗位上硬调过来出任外国文学研究所的第一任所长。上级领导为何如此舍近求远的原因,我一直没有听说过,长期以来,按我个人猜度,也许是因为“翰林院”里有些人反映卞之琳统领队伍的方式有点“自由化”,因为他有些名士风度、雅士风度,而这与“官位”是格格不入的,到了八九十年代,我又猜度大概与周扬不大欣赏卞之琳有关,如果那时是胡乔木掌控,也许卞之琳就是所长了,因为胡乔木是很重视与欣赏卞之琳的……

不过,这件事似乎在卞之琳身上没有起任何作用,他对此好像浑然不觉,看不出他有什么“心情”,有什么“情绪”,我想,这可能是因为他心里并无此志,并无此一预期,几乎可以肯定。

本文节选自《翰林院内外》

编辑:红研

“护眼台灯”乱象调查

“护眼台灯”乱象调查 AI账号成起号新套路 多手段绕过“AI打标”背后有哪些隐患?

AI账号成起号新套路 多手段绕过“AI打标”背后有哪些隐患? 当心!你收到的赠品、小样可能暗藏猫腻

当心!你收到的赠品、小样可能暗藏猫腻 冲上热搜!“美的被曝强制18点20下班”,最新回应

冲上热搜!“美的被曝强制18点20下班”,最新回应